上野の国立博物館で開催されていた特別展「ポンペイ」に行ってきた。そこで出会った「炭化したパン」が素晴らしかったので家で同じような形のパンを焼いてみた話をしよう。

ポンペイ展はこんな感じ

豪邸に飾られていた贅沢品や芸術作品から普段遣いの道具まで、2000年前の街の活気を感じられる品々が並んでいる。展示品は撮影OK。

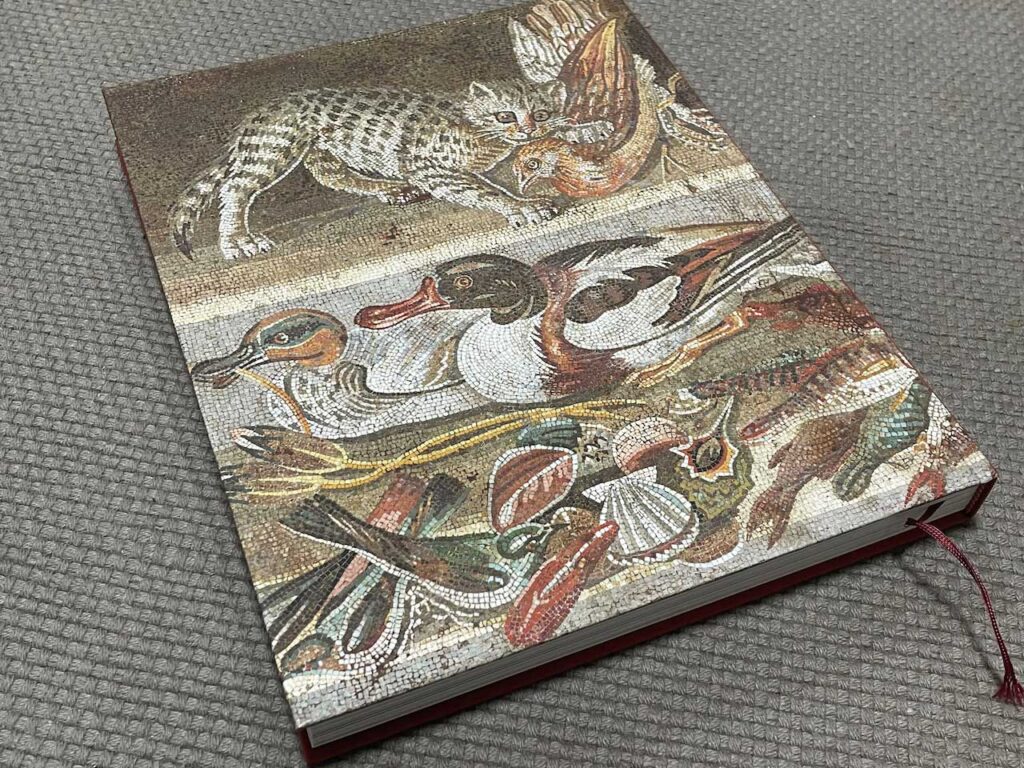

ねこちゃんモザイク。

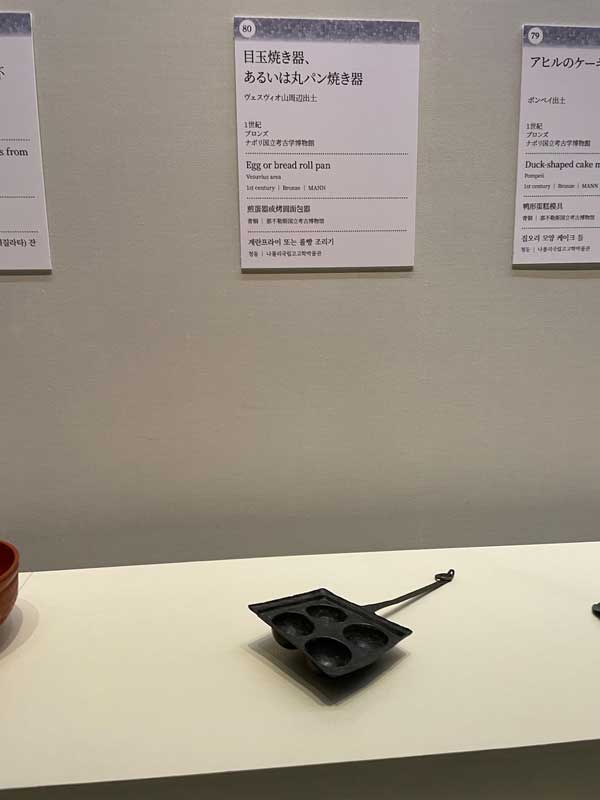

たこ焼き器にしか見えない。

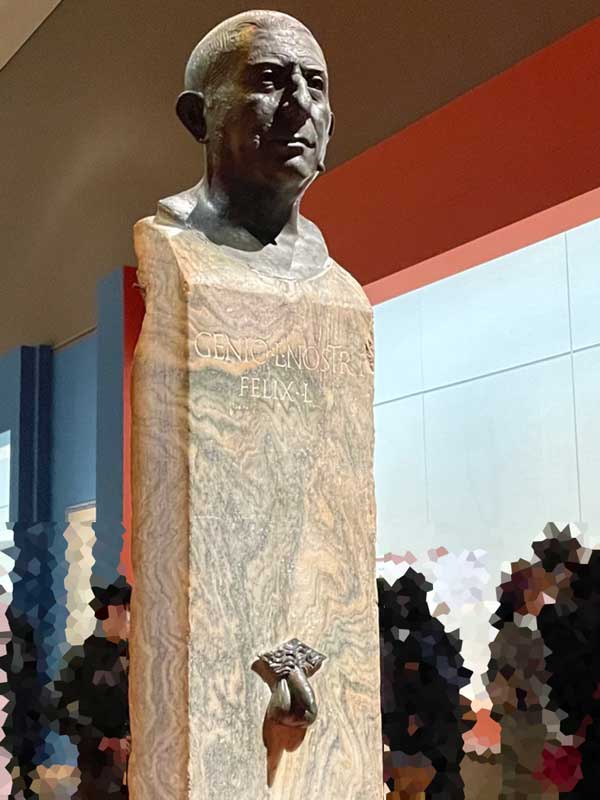

珍妙な彫刻。

「炭化したパン」登場!

目玉展示品のひとつが「炭化したパン」である。写真を撮りそこねたのでこちらの「第3章 人びとの生活:食と仕事」のところでチェックしてね。

東京国立博物館 – 展示 日本の考古・特別展(平成館) 特別展「ポンペイ」

参考に同じタイプのパン (同一個体かも?) を貼っておく。

ミュージアムショップも「炭化したパン」を全力で推していて、クッションやポーチが売られていた。

その日ヴェスヴィオ山が噴火しなければ、誰かの食事になっていたはずのパン。街のパン屋で売られている普通のパン。とても普通なのにとてもかわいらしい形のパン。

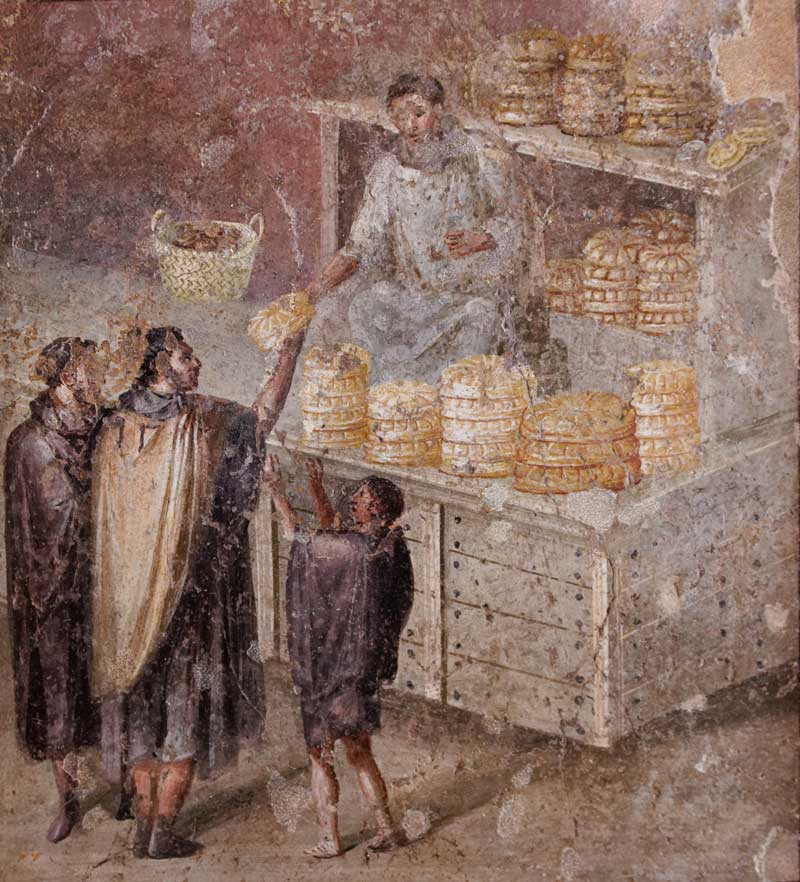

「炭化したパン」のそばには、「パン屋の店先」のフレスコ画が展示されていた。

同じ形のパンがどっさり積まれている。ちなみにこの絵は「パン屋」と呼ばれているけれど実際は政治家がパンを皆に配っている場面らしい。この絵と見比べていると、目の前の炭の塊に脳内でテクスチャが補完され、実においしそうに見えてくる。ああ、パン食べたい……。

「パニス・クアドラトゥス」

というわけで、このパンについて調べてみることにした。まずは買ってきた図録を見てみよう。

裏表紙はねこちゃん。

「炭化したパン」の解説を読んでみると

- 典型的な形のパンで、パニス・クアドラトゥスと呼ばれている

- 焼く前にナイフで切れ目を入れてあるので分けやすい

- 溶岩製の石臼が使われており、砂粒が混入して歯に悪影響があった

とのことである。ラテン語で panis quadratus、当時の文字で書くと PANIS QVADRATVS となる。

なるほど。ちょっとググってみたところ、周囲に糸を巻いて水平方向への膨らみを抑制するのがコツらしい。なるほど、二段構造になっているように見えるのは糸で縛った溝だったのか!

材料まで再現するとちょっとモソモソして子供の口に合わないだろうし、思ったように膨らまなかったりとトラブルも多かろうし、天然酵母を用意するところから始めないといけないし……というわけで、ここはごく標準的な現代のパンの生地を使用し、とりあえず形状を再現することにテーマを絞ってパンを作ることにした。

炭化してない「炭化したパン」を焼く

手でコネコネしている時間がないので、ホームベーカリーにこねてもらった。

バターロールの生地を作った。最初はベンチタイム。生地を丸めてふきんをかけ、少し休ませる。

麺棒で優しくのばして平べったくし、真ん中を麺棒の先端でへこませ、ナイフで切り込みを入れる。そして料理用の凧糸を巻く。下から1cmくらいの所にほんのちょっと食い込むくらいの強さで巻いておくとちょうどいい。

発酵する。最初は切り分けられたピザのようだった8つの山が、ぷっくりとふくらむ。おお、だいぶpanis quadratusらしい形になってきた!

焼く。焼くときにもうちょい膨らむ。

食卓の真ん中にドンと置くと存在感があり、朝食の席がちょっぴり華やぐ。手でパカッと割るだけなのでナイフも要らず、パンくずも出ない。水平に包丁を入れれば、側面の溝の部分がガイドになってスパッと綺麗に切れるので、サンドイッチにしたり、ジャムを挟んだり、アレンジもしやすい。けっこう簡単に作れるので、今後我が家の朝食にときどき登場することになりそう。全粒粉を入れるともうちょっと雰囲気が出るかな?

かわいらしくてお洒落なこのパン、量産品として優れたデザインになっている。

生地の重量と糸の長さを決めて大量に作れば、寸法がほぼ同じになる。火もムラ無く通る。平べったいので重ねて置いても省スペースで、実際、ポンペイで発掘されたフレスコ画には大量に積み重ねられたパンが描かれている。そして、8つの小さな山で支える構造になっているため、積み重ねても変形しにくい。アーチの連なる円形闘技場や水道橋をどことなく連想させる構造美だ。