2025年4月、ちょっと新しいタイプの詐欺広告が増えているのを観測したので、情報を共有する。

Google AdSense経由で、ファッション通販っぽい広告バナーからサポート詐欺サイトに誘導する広告が配信されているのを見つけた。

サポート詐欺の手口についてはすでに良い解説があるので、ここで詳しくは触れないが、「あなたのパソコンはウィルスに感染しています!」などと脅す画面を表示し、偽の「サポート窓口」に電話をかけさせ、電話口で騙して現金を振り込ませたり金券を送信させたりするというものだ。

- 偽セキュリティ警告(サポート詐欺)対策特集ページ | 情報セキュリティ | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

- IPA パソコンに偽のウイルス感染警告を表示させるサポート詐欺に注意 – JAPANSecuritySummit Update

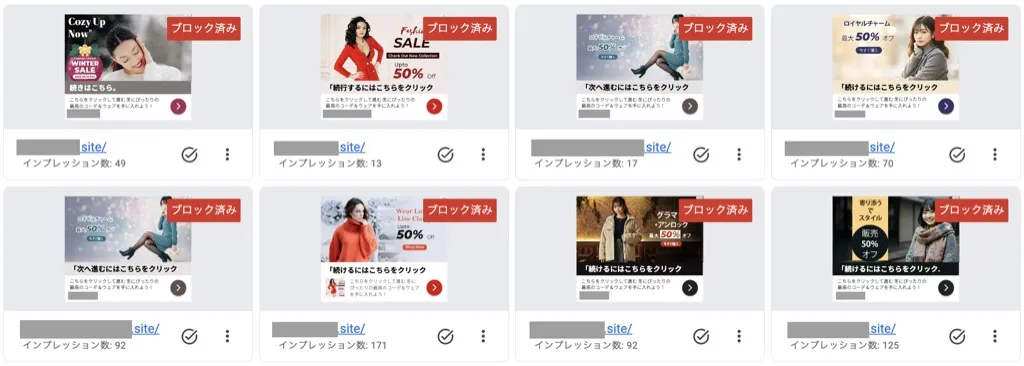

突如現れた大量の類似広告

よく似たタイプの通販サイトっぽい広告が、ここ1週間ほどで大量に発生している。リンク先は様々だが、”○○○.site” ドメインが多い。ドメインは異なっても、写真の使い方やテキストがどれも似通っており、「量産された何か」であることが感じられる。何かがおかしい。

AdSenseの管理画面から見ると、「なんだか似たのがいっぱいあるな」と気づくのだが、単体で遭遇しても、あからさまな怪しさは感じないだろう。

季節外れの服を紹介していたり、テキストがちょっと不自然だったりと、ツッコミ所は色々あるのだが、少なくとも、今まで流行った

- 「続きを読む」「ダウンロード」などのボタンに見せかけた、騙す気満々の広告

- 怪奇現象や陰謀論などのネタで詐欺サイトに誘導する、露骨に胡散臭い広告

などに比べれば洗練されている。

とにかく、何かがありそうだ。放置するのはまずい。把握できた分はブロックしたのだが、ドメインも広告主もばらばらである。このままでは防ぎきれないと思い、自分のサイトでのAdSesnseを掲載停止するという措置をとった。

なお、この特徴に合致する広告やサイトがすべて詐欺だと断定するわけではないことにご留意いただきたい。たまたま同時期に開店し、広告を打ち始めたサイトも存在するかもしれない。

調査

ちょっと調査してみよう。リンクをそのまま踏むのはAdSenseの規約違反なので、広告用のパラメタなどを削った上でドメインのトップページに飛んでみる。

ランディングページは、どれも一見通販サイトなのだが

- 自動翻訳風の不自然な文章

- 「会社概要」「私たちについて」「お問い合わせ」などのページを開いても、所在地や運営会社などの情報が一切書かれていない。実在するビジネスの気配が全く感じられない

- 品揃えに一貫性がなく、商品も少ない

といった特徴がある。

ここまでなら、「ファッション通販サイトの広告を踏んだが、リンク先はショボい通販サイトだった」というだけの話だ。ただ拙いだけの、悪意のないサイトとみなすこともできる。開店したばかりのECサイトが生成AIや既存のテンプレートを使って頑張っただけかもしれない。

しかし、よくあるサポート詐欺サイトは、

- 通常は普通の健全サイトを表示することで広告審査をクリアする

- 広告経由の訪問で、なおかつ「素人っぽい」属性、対象国からアクセスしているユーザだけを選別して詐欺画面を見せる、あるいは詐欺サイトにリダイレクトする

- 「嗅ぎ回っている」様子のユーザや玄人っぽい属性のユーザには健全サイトを表示し、検証されることを防ぐ

という仕組みを使う。この手法はクローキングと呼ばれる。怪しいと思って調査しても、「怪しい」以上の情報はなかなか得られない。

しかし、”○○○.site” のひとつにアクセスしたとき、詐欺サイトが表示されたのである。

そして詐欺サイトを観測

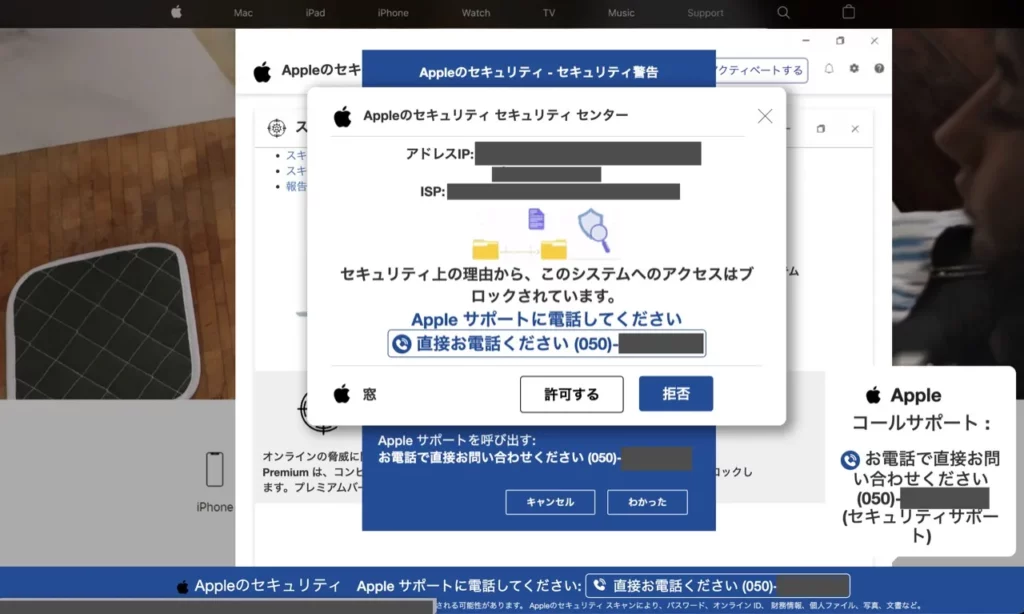

何が起こったか。

まず、○○.siteにアクセスすると、通販サイト風の画面が表示される。

そして、数秒経過すると、自動で別のサイトにリダイレクトされる。ちなみに、ネットワークログを見たところ、2段階のリダイレクトが行われていた。

そして、リダイレクト先のサイトで、セキュリティ警告を装って電話をかけさせようとする画面が表示される。表示される電話番号は050から始まっている。日本のIP電話の番号だ。Appleのサイトを装っているが、これは私がmacOSでアクセスしているから表示されるのだろう。

さらに、時間が経過するとブラウザが全画面表示になり、合成音声で何やら「あなたのパソコンはセキュリティ上大変危険な状態にあり、すぐサポートが必要です」といった内容のことを話し出す。そして、処理がめちゃくちゃ重くなる。

どう見ても詐欺である。

広告は当然ブロックした上で、詐欺サイトのホスティングに使われているサービスの窓口にも通報しておいた。

# ちなみに、ブラウザが反応しなくなった状態で慌てないためにはIPAの偽セキュリティ警告(サポート詐欺)画面の閉じ方体験サイトで練習しておこう。

「騙されて踏む」から「広告だとわかって踏む」へ

一時期、「続きを読む」「ダウンロード」といったボタンに見せかけた広告を踏ませ、詐欺サイトに誘導する手口が流行った。

こちらは、人を騙してクリックさせる効果は高い一方、対策もしやすかった。

↓こんな感じでサイト側が広告スペースを枠で囲ったりすれば、偽ボタンであることはバレバレになり、たとえ表示されたとしても閲覧者は騙されないだろう。

また、見た目があからさまに怪しければ、広告審査の時点で排除することもたやすい。「サイトのUIを装って誤クリックを誘発している」という理由だけで既にアウトだ。実際、対策が広がったためか、最近はあまり見かけなくなった。

しかし、通販サイト風の広告はちょっとわけが違う。ユーザが騙されて踏むのではなく、広告だとわかった上で踏む想定だ。広告自体もランディングページも一見して問題はないので、審査の時点で弾くのは難しくなった。

今回はテキストも画像もよく見れば不自然な点があったり、似た広告の出稿タイミングが集中していたりしたので気づくことができた。しかし、今後はもっとバレにくかったり、魅力的だったり、出稿タイミングを上手くばらけさせたりするようなものも出回るかもしれない。いや、すでに出回っているかもしれない。

AdSenseをはじめとるす広告配信システムは、小規模なサイトや個人のブログにマネタイズのチャンスを提供し、Webを豊かにしてくれた。多様なビジネスとWeb閲覧者の縁をつないでくれた。しかし、詐欺を排除できない現状では、善良なサイト運営者ほど、「詐欺に加担しないため、AdSenseの掲載をやめる」という苦渋の選択を迫られてしまう。実に残念である。

(追記) 「アパレル」カテゴリを丸ごとブロックするという方法でこの手のものは見られなくなった。